| Auteur | Gérard-Luc Néouze |

| Editeur | Éd. de l'Officine |

| Date | 2024 |

| Pages | 144 |

| Sujets | Maupas, Emile (1842-1916) Savants français Alger (Algérie) 19e siècle Biographie |

| Cote | 69.336 |

Émile Maupas, chartiste (promotion 1867), archiviste paléographe, est nommé de 1867 à 1870 directeur des Archives départementales à Aurillac (p.35) puis muté à Alger aux Archives locales (p.39) et un an plus tard en 1878 affecté à la Bibliothèque Nationale d’Alger comme conservateur adjoint (p.46). Il en deviendra conservateur en chef en 1878. Il sera élu membre correspondant de l’Académie des sciences dans la section anatomie et zoologie en 1901 (p.21).

Maupas, encouragé par un ami pharmacien d’Aurillac, étudie la vie des protozoaires d’abord dans la nature environnante (p.33) puis, installé à Alger, dans son modeste appartement de Bab El Oued, alors faubourg ouvrier et dont il transforme une partie en laboratoire. « Cinq assiettes creuses recouvertes d’une cloche en verre contenaient les petites bêtes qui attendaient leur tour d’observation ». Maupas découvrit dans ces conditions restreintes la propagation de l’espèce chez les infusoires que les biologistes du monde entier étudiaient sans résultat depuis un siècle (p.58). E.F Gautier dira de lui : « Combien d’habitants d’Alger ont ignoré qu’au milieu d’eux vivait et devenait illustre un des plus grands biologistes du siècle ? » (p.71). Maupas va édifier une œuvre profondément originale, entrecoupée de rencontres et de découvertes sur le terrain ; ainsi publie-t-il, en 1873, dans le Bulletin de la Société de climatologie d’Alger une Note sur la moraine terminale d’un ancien glacier trouvée dans le ravin de l’Oued El Kébir (p.76).A son maitre H. de Lacaze-Duthiers, il écrit le 3 août 1896 : « Mes nématodes m’ont donné quelques bons résultats. J’ai trouvé une espèce nouvelle dont tous les individus sont des femelles hermaphrodites ».

Dans la préface du livre, le Pr. Jean-Pierre Dedet s’étonne avec justesse qu’Émile Maupas se soit particulièrement distingué dans son activité secondaire. Certains considéraient avec condescendance ce microbiologiste travaillant dans un laboratoire improvisé mais qui a réalisé des découvertes majeures saluées du monde scientifique (p.8). Maupas avait également un talent de dessinateur exceptionnel, miracle de précision et de clarté. Il utilisait la chambre claire, instrument révolutionnaire de la fin du XIXe siècle qu’il adaptait à l’oculaire du microscope (p.105).

La bibliothèque d’Alger avait été la résidence du Dey Mustafa Pacha qui l’avait fait construire en 1799. Le Département s’en porta acquéreur en 1863 (p.65). Sous la direction d’Oscar Mac Carthy, explorateur-archéologue, la bibliothèque est fréquentée par les savants, lettrés, explorateurs en résidence ou de passage à Alger, comme en 1883, Charles de Foucauld (p.67), qui y prépara son expédition au Maroc avec l’aide de Mac Carthy et sans doute de Maupas puisqu’il en fait mention dans une lettre d’octobre 1890 (p.100). C’est que Maupas recevait l’après-midi dans son bureau, renseignant, conseillant les érudits et les chercheurs avec bienveillance comme le décrit Louis Bertrand (p.69).

Maupas avait des amis proches résidant comme lui à Alger, qu’il retrouvait le dimanche aux Bains de mer Nelson (p.81), l’archéologue Stéphane Gsell, neveu de Pasteur, auteur de l’Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, plus tard professeur au Collège de France, Dominique Luciani, directeur des Affaires Indigènes au gouvernement Général, le paléontologue Auguste Pomel (p.84).

M.Néouze a eu beaucoup de mérite de rédiger la biographie de ce chercheur éminent mais peu connu du grand public en souvenir des livres qui lui avaient été solennellement remis en 1958 à l’Institut Pasteur d’Alger par son éminent directeur Edmond Sergent à l’occasion d’un prix de sciences naturelles qui lui avait été décerné lorsqu’il était jeune collégien, soit les trois tomes de la Notice sur l’Institut Pasteur d’Alger et une plaquette intitulée Émile Maupas prince des protozoologistes. L’auteur n’oubliera jamais cet entretien.

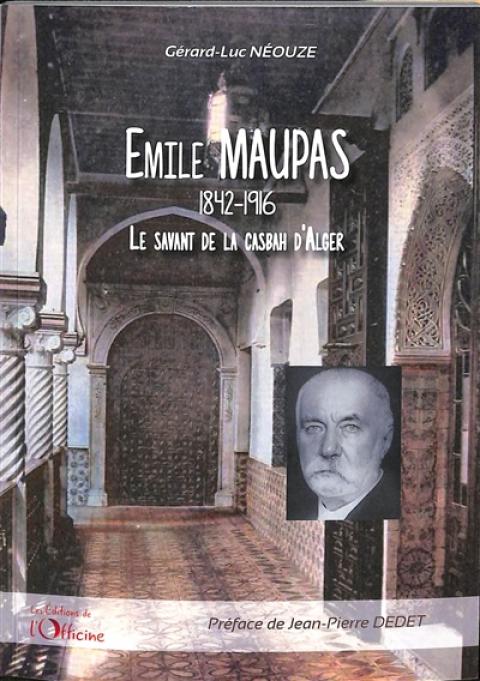

Le lecteur appréciera les documents photographiques qui éclairent la vie d’Émile Maupas (p.115 à 136), la liste de ses publications (p.139 à 141) et l’évocation émouvante des derniers moments de sa vie que nous fait partager son biographe (p.108 et 110).