| Auteur | André Kervella |

| Editeur | la Tarente |

| Date | 2024 |

| Pages | 255 |

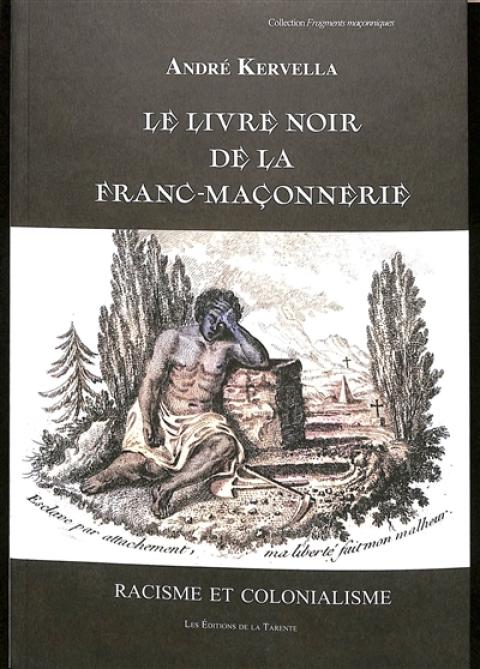

| Sujets | Franc-maçonnerie-France 18e siècle Franc-maçonnerie-Antilles 18e siècle Traite des esclaves-France 18e siècle Colonisation-France 18e siècle Racisme-France 18e siècle |

| Cote | 69.078 |

La franc-maçonnerie véhicule beaucoup d’images, positives ou négatives, du fait de son caractère cérémoniel, de ses codes, de sa hiérarchisation et de son adhésion par cooptation. Pour beaucoup de dirigeants, elle représentait un contre-pouvoir à abattre, ce qui provoqua, au cours de décennies, de nombreuses « chasses aux francs-maçons ».

S’il est vrai que les loges franc-maçonnes, en France ou à l’étranger, rassemblaient des frères initiés de haut rang, titulaires d’une charge gouvernementale et/ou bénéficiant d’un ascendant sur leurs concitoyens, avancer que la franc-maçonnerie a œuvré dans l’ombre lors des grands événements historiques - les « complots maçonniques » - est dans bien des cas un raccourci historique et une simplification extrême de la conjoncture d’éléments épars et diversifiés.

Vénérable Maître en exercice de la Loge du Grand Orient de France à Brest, André Kervella, docteur ès Lettres ayant exercé plusieurs charges aux ministères de la Défense, de l’Éducation et des Affaires étrangères, et par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages sur la franc-maçonnerie, s’attarde ici sur le cas de Saint-Domingue, durant les trois décennies avant la déclaration d’indépendance d’Haïti. Son propos se concentre autour de trois axes : l’histoire des loges et de leurs initiés à Saint-Domingue ; leur implication dans les événements survenus dans les années 1780-1790 en prélude à l’indépendance ; les conflits, oppositions, jalousies entre Frères d’une même loge ou d’un même ordre, mettant à mal l’idée d’une solidarité initiatique.

Force est cependant de constater que si ces trois axes sont bel et bien présentés, leur développement amène l’auteur sur un tout autre plan, plus historiographique et prosopologique.

« La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité », telle est l’une des définitions de la communauté rédigée dans la constitution de la Grande Loge de France (1773). Or, comment, dans une colonie de l’Empire français, faire coexister cette « morale » et cette « solidarité », avec la réalité d’un esclavagisme, d’une ségrégation des noirs et de la traite négrière ? Cette « solidarité » censée s’appliquer entre Frères dans et hors des tenues, est-elle une réalité ? C’est par le menu, grâce à un travail de recherches archivistiques minutieux (BnF, Archives nationales d’Outre-mer, etc.) que l’auteur démontre, références à l’appui, les divergences d’opinion et d’intérêts des protagonistes de l’époque. Comment imaginer alors, que ces personnages si éloignés en matière de politique - tout en étant certes francs-maçons, donc avec un terrain commun - aient pu s’entendre pour fomenter, secrètement, des buts inavouables ? « Si l’on se focalise sur les trajectoires individuelles, on parvient à la même conclusion. Dans presque tous les incidents qui se succèdent dès 1787, il est possible de remarquer l’implication de plusieurs francs-maçons. Mais ils n’engagent pas la franc-maçonnerie comme telle. Chacun conçoit la fraternité à sa manière. En cas de difficulté mineure, ils peuvent avoir tendance à s’entraider plus vite que s’ils étaient profanes et cela peut donner a posteriori l’impression d’actions concertées. Bousculés par une crise sociale profonde, leurs liens se distendent au contraire. La disparité de leurs engagements est patente. » p. 61.

Un autre élément à prendre en considération est bien sûr le profond changement en œuvre durant ces décennies : la France est secouée par la Révolution, tandis que les colonies d’Amérique du Nord s’opposent au royaume de Grande-Bretagne dans une révolution qui voit l’émergence et la déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique. Cette vague d’indépendance, de liberté et d’égalité ne peut manquer d’atteindre les ports de Saint-Domingue dont la situation dans les Antilles en fait le passage obligé des informations. De plus, en tant que colonie de la France, Saint-Domingue se doit d’appliquer les décrets de la Constituante dont la démocratisation de la société et la possibilité donnée à tous les citoyens libres - quelle que soit la couleur de leur peau - de voter à l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale… Cette révolution des mœurs et de la société n’a pas manqué de faire face à l’opposition de certains, francs-maçons ou non.

C’est dans cette ébullition qu’une première révolte voit le jour en 1791, celle des mulâtres - c’est-à-dire des créoles, libres de couleur, seule catégorie à se prévaloir d’être née sur place - puis celle des esclaves noirs, menée par Toussaint Louverture - dont l’affiliation à la franc-maçonnerie est discutée, mais probable (p.125). L’entrée en guerre de la France contre les monarchies européennes - notamment l’Angleterre et l’Espagne - en 1792, brouillera d’autant plus les lignes de partage et les camps. Saint-Domingue est à quelques kilomètres de Cuba (colonie espagnole) et de la Jamaïque (colonie britannique), et l’autre partie de son territoire - Hispaniola - est tenue par l’Espagne. La guerre s’invite dans les colonies antillaises, permettant aux liens et aux alliances de se faire et de se défaire selon les motivations de chacun. « Trop de passions s’entrechoquent, trop de meurtres sont commis, n’épargnant ni les femmes ni les enfants. Malgré les idéaux affichés en loge, les francs-maçons se comportent comme leurs contemporains. Ils ne sont ni meilleurs ni pires. » (p.100).

Ce n’est qu’à la fin des hostilités, en 1798, que les Frères partis se réfugier aux États-Unis reviennent à Saint-Domingue, avec de nouvelles aspirations et idées ; l’égalité citoyenne est entrée dans les consciences et les anciennes loges ou des nouvelles, ouvrent leur porte aux mulâtres et « gens de couleur ». Le frère de Toussaint Louverture, Paul Louverture, est ainsi initié en 1799. Les soulèvements et les conflits, en perturbant les communications entre loges-mères européennes et loges-filles ont aussi un effet sur la franc-maçonnerie elle-même, avec la création, l’ouverture ou la réouverture de loges sans régularisation. Les rites, les dogmes, les idées se modifient et l’on voit l’apparition d’une nouvelle obédience : le Rite Écossais Ancien et Accepté en 1801.

André Kervella, à travers des enquêtes et des recherches approfondies, expose aux lecteurs davantage une participation des francs-maçons à l’histoire de Saint-Domingue qu’une influence de la franc-maçonnerie comme institution initiatique. Avec plus de 500 entrées dans l’index, soit autant de personnages cités et présentés dans le détail, cet ouvrage tient beaucoup de la prosopologie, ce qui rend la lecture parfois ardue.

Le foisonnement des liens et des événements historiques floute quant à lui les frontières du propos. Le titre de l’ouvrage n’est donc pas du tout en adéquation avec le sujet, ce qui n’empêche pas d’apprécier l’érudition de l’auteur et l’intérêt du contenu.