| Auteur | Coordination éditoriale, Christine Maine et Aurélien Locatelli ... |

| Editeur | Musée du quai Branly-Jacques Chirac |

| Date | 2025 |

| Pages | 243 |

| Sujets | Mission scientifique Dakar-Djibouti Expéditions scientifiques Afrique subsaharienne 1900-1945 Ethnologie Afrique subsaharienne 1900-1945 Catalogues d'exposition Livres illustrés Catalogues d'exposition Anthropologie XXe siècle Afrique |

| Cote | In-4 2353 (Delafosse) |

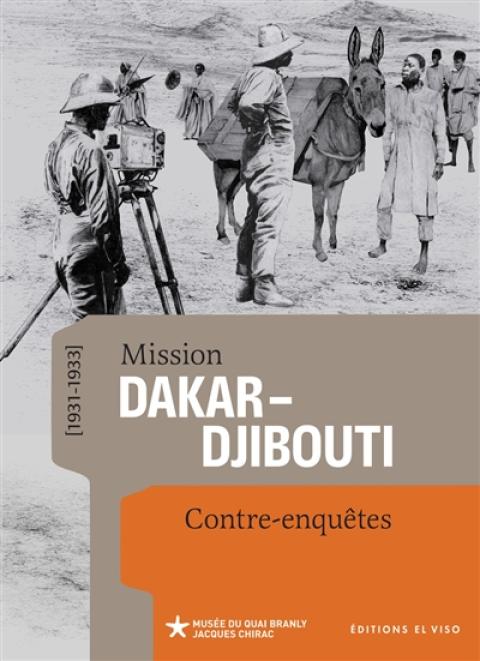

Cet ouvrage est un long sommaire de 244 pages d’analyse et de jugement sur le comportement des chercheurs, au vu des résultats de leur mission, des rapports individuels et des publications réalisées par la suite. Ce livre, intitulé Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes, publié par le Musée du quai Branly Jacques Chirac, a accompagné l’exposition sur ce sujet d’avril à septembre 2025.

Les sources et documents analysés représentaient plus de 1400 pages avec tous les documents produits par les 7 chercheurs soit soixante-dix-sept articles originaux plus des communiqués de presse, rapports, récits de voyage, instructions méthodologiques, questionnaires ou conférences radiophoniques.

La mission couvrait de nombreuses disciplines : ethnologie, sociologie, linguistique, musicologie, culture et patrimoine ; et la collection d’artefacts. Elle était organisée par l’Institut d’ethnologie de l’université de Paris et le Musée d’ethnographie du Trocadéro.

Ses objectifs étaient les suivants :

- Participer à la professionnalisation de l’ethnologie française, discipline en quête de reconnaissance scientifique et dotée depuis peu d’instituts de recherche.

- Répondre à ce qui était alors décrit comme une « urgence ethnographique » : la disparition annoncée des sociétés « traditionnelles » en Afrique. Pour ne pas perdre la trace d’un patrimoine « authentique » qui serait menacé par la modernité, les membres de la mission devaient collecter des objets qui viendraient renflouer les vitrines du Musée du Trocadéro, rassembler des témoignages oraux et se doter d’une méthodologie efficace visant à l’exhaustivité.

En bref, la mission a duré près de deux années 1931-1933 en Afrique, impliqué sept chercheurs, parcouru environ 20 000 km de Dakar à Djibouti avec des étapes au Sénégal, Mali, Bénin, Cameroun et Éthiopie ; dont certaines plus longues et détaillées comme les Dogons du Mali et la région du Dongar en Éthiopie.

Des enquêtes ethnographiques, « intensives », « d’aventure », devaient théoriquement être en conformité avec les préceptes exposés par Mauss dans son Manuel d’ethnographie. Marcel Mauss est un des fondateurs de l'ethnologie et de l'anthropologie comme disciplines des sciences sociales, qui a enseigné de 1926 à 1939 à l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris-I-Sorbonne. Ce manuel contient toute la richesse d'informations, la rigueur dans l'analyse des faits, la force intellectuelle de son enseignement. Des techniques du corps à l'étude des phénomènes religieux, c'est toute la vie sociale qui est ainsi présentée grâce aux exceptionnelles compétences et connaissances que réunissait Marcel Mauss, l'un des maîtres des sciences sociales en France.

L’ouvrage inclut une approche critique des enjeux de la mission, décortique ses méthodes de « prélèvement » souvent éhonté des objets et d’investigation policière, et décrit les relations des chercheurs avec des informateurs rarement mis en avant, souvent manipulés. L’un des grands attraits de cet ouvrage réside en effet dans l’analyse des différences, voire des distorsions, entre les discours tenus par les sept savants avant, pendant et à la suite de la mission et la réalité constatée à posteriori sur le terrain par les rédacteurs.

Alors que la restitution d’œuvres importantes pour le patrimoine culturel et historique des pays d’Afrique est un sujet de plus en plus considéré par les musées où ils sont exposés, cette ouvrage apporte des précisions justifiant cette démarche.