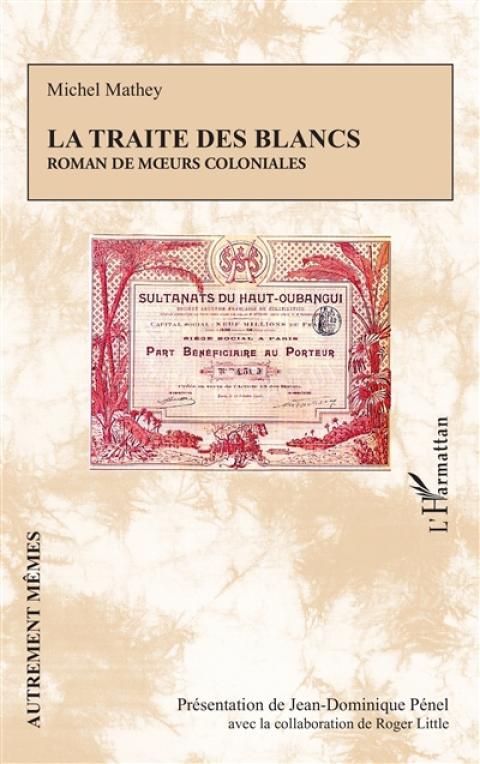

| Auteur | Michel Mathey ; présentation de Jean-Dominique Pénel avec la collaboration de Roger Little |

| Editeur | l’Harmattan |

| Date | 2025 |

| Pages | 261 |

| Sujets | Afrique centrale Roman de moeurs coloniales XXIe siècle |

| Cote | 69.928 |

Ce roman du tout début du XXe siècle intrigue par son titre : « La Traite des blancs ». On sait que jusqu’au XIXe siècle, la rivalité fut incessante en Méditerranée entre États chrétiens européens et Barbaresques musulmans qui déportèrent leurs captifs comme esclaves en Afrique du Nord jusqu’au Sahara. Si l’expression « La Traite des blanches » correspond à la prostitution, le titre « La Traite des blancs » » et le sous-titre « roman de mœurs coloniales » renvoient à des situations où des blancs furent victimes d’oppression par d’autres blancs. Sous un aspect romancé, cet ouvrage rend compte, à la transition du XIXe / XXe siècles, d’un carnet d’expédition sur la remontée fluviale du Congo, de l’Oubangui, puis du Mbomou devenu frontière entre l’État Indépendant du Congo (E.I.C.) et l’Afrique équatoriale française, A.E.F. L’itinéraire rappelle celui du duc d’Uzès dont les Lettres du Congo (1892 1893) viennent d’être rééditées par le même éditeur, mais selon une vision bien différente.

Dans cette région très éloignée et - après Fachoda - isolée du Nil, l’économie ne pouvait se développer et les maladies tropicales (paludisme, fièvre bilieuse, dysenterie, hépatite …), comme les accidents, étaient fatales. Sur le modèle belge, l’État français créa 40 compagnies concessionnaires s’étendant sur 215 000 km2 (de forêts denses et de savanes boisées), soit 1/10 de l’A.E.F., avec le désert tchadien ! les Belges et leurs intérêts financiers y étaient déjà très présents.

Les déplacements impliquent beaucoup de temps et de fatigue avec les risques encourus par cette équipe de six expatriés qui ne parviennent pas à s’entendre. Il y a trop de disparités : hiérarchiques, salariales surtout, entraînant des jalousies, des disputes incessantes. Un abîme sépare les financiers bruxellois ou parisiens des miséreux embauchés pour des salaires dérisoires. A noter qu’aucune femme blanche n’apparaît encore dans cet espace congolais.

Les abus coloniaux dans l’E.I.C. furent d’abord dénoncés par les Anglais. Ils nécessitèrent, en 1905, la fameuse mission d’enquête de Brazza. La suppression de l’esclavage qui avait été annoncée en 1885 par l’Acte de Berlin fut remplacée par le travail forcé qui entraîna une diminution drastique du caoutchouc de cueillette.

Cet ouvrage se veut un témoignage dénonciateur d’abus. C’est pourquoi il a été édité sous un nom d’emprunt et sous forme de roman. Les éternelles disputes ne devaient pas faciliter la vie en commun tout comme elles ponctuent la lecture de nos jours.

L’ouvrage est bien informé et correctement écrit. Il évoque surtout un sujet peu ou pas traité, celui de la disparité des situations entre blancs dans les débuts de cette colonisation d’exploitation en n’oubliant pas celle, bien pire, entre noirs et blancs !

D’utiles précisions sur le contexte de ce récit vécu sont apportées par quatre annexes et deux petites cartes.