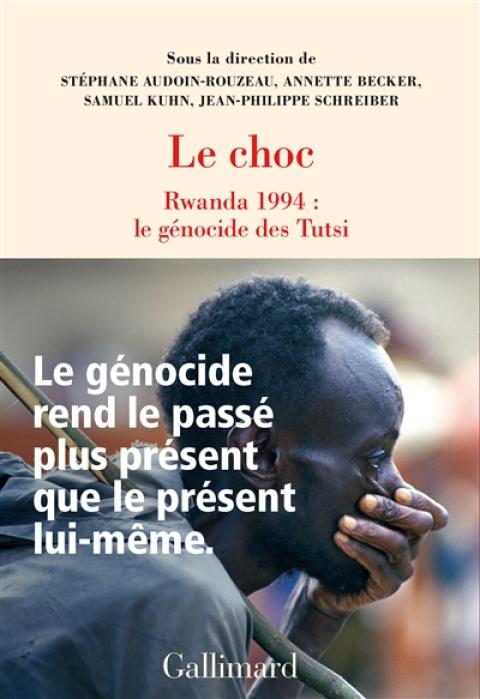

| Auteur | sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Samuel Kuhn... |

| Editeur | Gallimard |

| Date | 2024 |

| Pages | 429 |

| Sujets | Génocide des Tutsi (1994) Mémoire collective Rwanda 1994 (Guerre civile) |

| Cote | 68.418 |

En 1994, le génocide, attribué aux Hutu et perpétré en quelques jours, a fait disparaître un million d’hommes et de femmes. Hélas, ce génocide n’a pas été le premier que les habitants de la planète ont eu à subir au cours des XXe et XXIe siècles, mais c’est l’un de ceux qui a marqué le plus les esprits, ainsi que la mémoire des gens, notamment en Afrique.

Ce livre est le résultat des engagements de 20 auteurs apportant chacun un regard complémentaire sur ce drame autour duquel se poursuivent de très douloureux souvenirs difficiles à surmonter, malgré la parution de nombreux livres. Celui-ci est né en 2024 à la demande des organisateurs d’un collectif conscient du devoir d’en rendre la complexité des évènements lors des célébrations de son souvenir, trente ans plus tard.

Cette guerre a été déclenchée à la suite de la mort du président rwandais dont l’avion avait été abattu en vol le 6 avril 1994. Le climat était alors tendu dans le pays, les Tutsi étant stigmatisés comme étant l’ennemi de l’intérieur : le massacre visait tant le plan physique, social que culturel d’une partie de la population.

Au lendemain de ces mois de terreur, les habitants ont appris à survivre avec de très graves blessures visibles ou invisibles ainsi qu’avec leurs bourreaux dont nombre vit toujours et est dans le pays. Il n’est pas toujours aisé de prendre du recul, même si pourtant de nombreux auteurs ont décrit les évènements de 1994 et de nombreux aspects de la vie de ceux qui sont encore là, multipliant les observations pendant et après coup, les études autour de la recherche de causes liées à la colonisation et à son cortège de divisions raciales, la place et les réactions de l’Église.

Les auteurs passent en revue le travail de justice mené à bien, la constitution d’archives, celui de l’invention d’un discours permettant une survie possible, examinant l’expression du déni ainsi que les essais de réparation. Se pose toujours la question : qu’est-ce que la mémoire continue d’accepter de mémoriser, que peut-on et que ne peut-on pas commémorer ? Les derniers articles précisent que ce livre cherche à rattraper un rendez-vous manqué, insistant sur le rôle positif des commémorations.

Ils soulignent la nécessité de prendre en compte l’historiographie du temps présent, l’obligation qu’a la société de se soumettre à un devoir de mémoire ici au Rwanda, un peu comme l’Europe le doit à la Shoah.